U-Verlagerung Barbe

Die Hartsteinwerke Vulkan - Entstehung und frühe Jahre

Im Jahr 1902 begann der Betrieb der „Hartsteinwerke Vulkan“ am Urenkopf, einem Berg zwischen Haslach und Mühlenbach. Abgebaut wurde der besonders harte Amphibolit, ein Gestein, das sich aufgrund seiner Festigkeit und Zähigkeit hervorragend als Schotter für den Eisenbahnbau eignete. Bereits wenige Jahre später, 1905, übernahm der Heidelberger Steinbruchunternehmer Philipp Leferenz das inzwischen in Konkurs gegangene Werk. Der Steinbruch verfügte zu diesem Zeitpunkt über eine rund zwei Kilometer lange Seilbahn, die den Abtransport des Gesteins zur Verladestation an der Schwarzwaldbahn erleichterte.

Ausbau zum Untertagebetrieb

Ab 1911 wurde der Abbau des Amphibolits (Amphibolit ist ein dunkles, sehr hartes und zähes metamorphes Gestein, das hauptsächlich aus den Mineralen Amphibol (meist Hornblende) und Plagioklas-Feldspat besteht. Es entsteht, wenn basaltische Gesteine unter hohem Druck und bei mittleren bis hohen Temperaturen im Erdinneren umgewandelt werden. Aufgrund seiner großen Festigkeit, Wetterbeständigkeit und Abriebfestigkeit wird Amphibolit häufig als Schotter, Straßenbaumaterial oder Eisenbahndammschotter verwendet. Im Fall von Haslach war gerade diese Robustheit der Grund, warum der Amphibolit vom Urenkopf in den Hartsteinwerken Vulkan abgebaut wurde.) nicht mehr nur im Tagebau, sondern auch im Untertagebau betrieben. Bis in die 1930er Jahre entstanden mehrere Stollenanlagen mit Längen von bis zu 400 Metern. Damit entwickelte sich das Werk zu einem bedeutenden Standort der Region, sowohl wirtschaftlich als auch infrastrukturell. Die Stollenanlage der Hartsteinwerke Vulkan umfasste drei Sohlen und die jeweiligen Stollen werden A/B und C genannt.

Zeit des Nationalsozialismus

In den Jahren des „Dritten Reiches“ erhielt der Betrieb staatliche Aufträge, etwa für den Bau des Westwalls. Diese Großaufträge hielten den Steinbruch bis 1941 in vollem Betrieb.

Im Verlauf des Zweiten Weltkriegs änderte sich die Situation: Da große Bauprojekte zurückgestellt wurden, wurde das Werk im September 1942 geschlossen. Es war ursprünglich vorgesehen, Belegschaft und Maschinen für den Einsatz in der südlichen Ukraine zu verlagern – ein Vorhaben, das jedoch kriegsbedingt nicht mehr umgesetzt wurde.

Umnutzung für die Rüstungsindustrie

Ab 1943 nahm das Reichsamt für Bodenforschung die bestehenden Stollenanlagen im ganzen Reich unter die Lupe so auch die Stollenanlage der Hartsteinwerke Vulkan. Im April 1944 (14.04.1944) beschlagnahmte schließlich das Reichsministerium für Rüstung und Kriegsproduktion den Steinbruch, um dort eine Untertageverlagerung für kriegswichtiger Industrien voranzutreiben.

Geplant war anfangs die Herrichtung von rund 18.500 m² Stollenfläche. Hier sollte die Firma Mannesmann Stahlblechbau unter dem Tarnnamen „Barbe“ Bauteile für die sogenannten V-Waffen fertigen. Die U-Verlagerung Barbe erhielt die Objektnummer 94. In der untertägigen Produktionsstätte sollten die Argusrohre Fi 103 produziert werden sie bezeichnen die Triebwerke (Pulsstrahltriebwerke) der sogenannten Fi 103, besser bekannt als die V1, die erste serienmäßig eingesetzte Flugbombe (eine Art frühe Marschflugkörper), die im Zweiten Weltkrieg von Deutschland entwickelt wurde. Doch die Firma sah einige Zeit später von der Stollenanlage ab. Vermutlich hatten sie eine zentralere Anlage gefunden.

Die Flugzeugfirma Messerschmitt bekundete nebenher ebenfalls Interesse an den unterirdischen Stollen. Im Juni 1944 übernahm die Organisation Todt die Bauleitung, mit den Firmen Wayss & Freytag sowie Dohrmann als ausführende Bauunternehmen. Die Firma Mannesmann Stahlblechbau wurde in der Zeit des Baues als nicht mehr so wichtig eingestuft bzw. die Firma hatte eine andere Stollenanlage, welche sich besser eignete, gefunden. So kam es dazu das am 12. Oktober 1944 die Entscheidung zugunsten von Daimler-Benz, dessen Werk in Gaggenau durch alliierte Luftangriffe nahezu vollständig zerstört worden war, fiel. Unter der Verantwortung von Daimler-Benz-Direktor Karl Müller wurden weitere Häftlinge nach Haslach überstellt, um den Ausbau der Stollen für die geplante Panzerteilproduktion zu beschleunigen. Ob der Deckname übernommen wurde oder ob ein neuer vergeben wurde ist bisher unklar. Bisher konnten wir noch keinen weiteren Decknamen finden. So gehen wir derzeit davon aus das dieser behalten wurde. In einem Schreiben aus Berlin vom 17 Oktober 1944 liest man folgendes heraus: „Auf Veranlassung des Rüstungstabes-Ausrüstungsgeräte ist zu Gunsten der Fertigung von Kleinmotoren der Firma Pertetuum-Ebner, St. Georgen/Schwarzwald, der Stollen C im Steinbruch Vulkan der Firma Leferenz mit einer Fläche von 4.500 m² zu sperren. Das Objekt ist nicht zu verwechseln mit dem Stollen Vulkan, der für die Firma Mannesmann, Strausberg, mit 12.000 m² bereits gesperrt ist“ In einem weiteren Schreiben vom 24. Oktober 1944 heißt es: „Auf Veranlassung des Rüstungsstabes werden die unterirdischen Räume in den Hartsteinwerken Vulcan bei Haslach mit einer Fläche von ca. 12.000 m² für Daimler-Benz, Gaggenau, Fertigung von Kraftfahrzeugteilen, gesperrt. Die zu Gunsten Mannesmann ausgesprochene Sperre wird aufgehoben.“ Die untertägigen Flächen wurden somit zwei Firmen zugesprochen und zudem ist die V-Waffen Produktion aufgehoben worden mit dem Decknamen „Barbe“. Der U-Verlagerungsdeckname bleibt aber scheinbar bestehen. So wurde für zwei Firmen der Steinbruch mit seinem Stollensystem für die untertägige Produktion hergerichtet.

Einsatz von Zwangsarbeitern und KZ-Häftlingen in den vorhandenen Stollen

Für die Bauarbeiten und später für die geplante Produktion wurden Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge herangezogen. Die Gefangenen stammten unter anderem aus dem Sicherungslager Schirmeck im Elsass, das seit 1940 als „Erziehungslager“ und Auffanglager für „Schutzhäftlinge“ diente.

In Haslach entstanden drei Außenlager:

- Lager Sportplatz (ab September 1944)

- Lager Vulkan (ab Dezember 1944, direkt in den Stollen)

- Lager Kinzigdamm (ab Dezember 1944)

Insgesamt wurden etwa 1700 Häftlinge aus 21 Ländern nach Haslach verschleppt, die unter katastrophalen Bedingungen arbeiten mussten. Hunger, Misshandlungen, Krankheiten und die bewusst in Kauf genommene „Vernichtung durch Arbeit“ führten zu unzähligen Todesopfern. Nachweislich starben mindestens 223 Männer in Haslach; viele weitere verloren in den Folge- oder Verlagerungslagern ihr Leben.

Die Harsteinwerke Vulkan waren somit wie in vielen weiteren Steinbrüchen und Stollensystem im damaligen Deutschen Reich leider ein trauriger und schrecklicher Ort in der Vergangenheit. Am Steinbruch ist heute eine Gedenkstätte eingerichtet und Schautafeln zeigen Informationen und die geben Einblick in die schrecklichen Grautaten vor Ort.

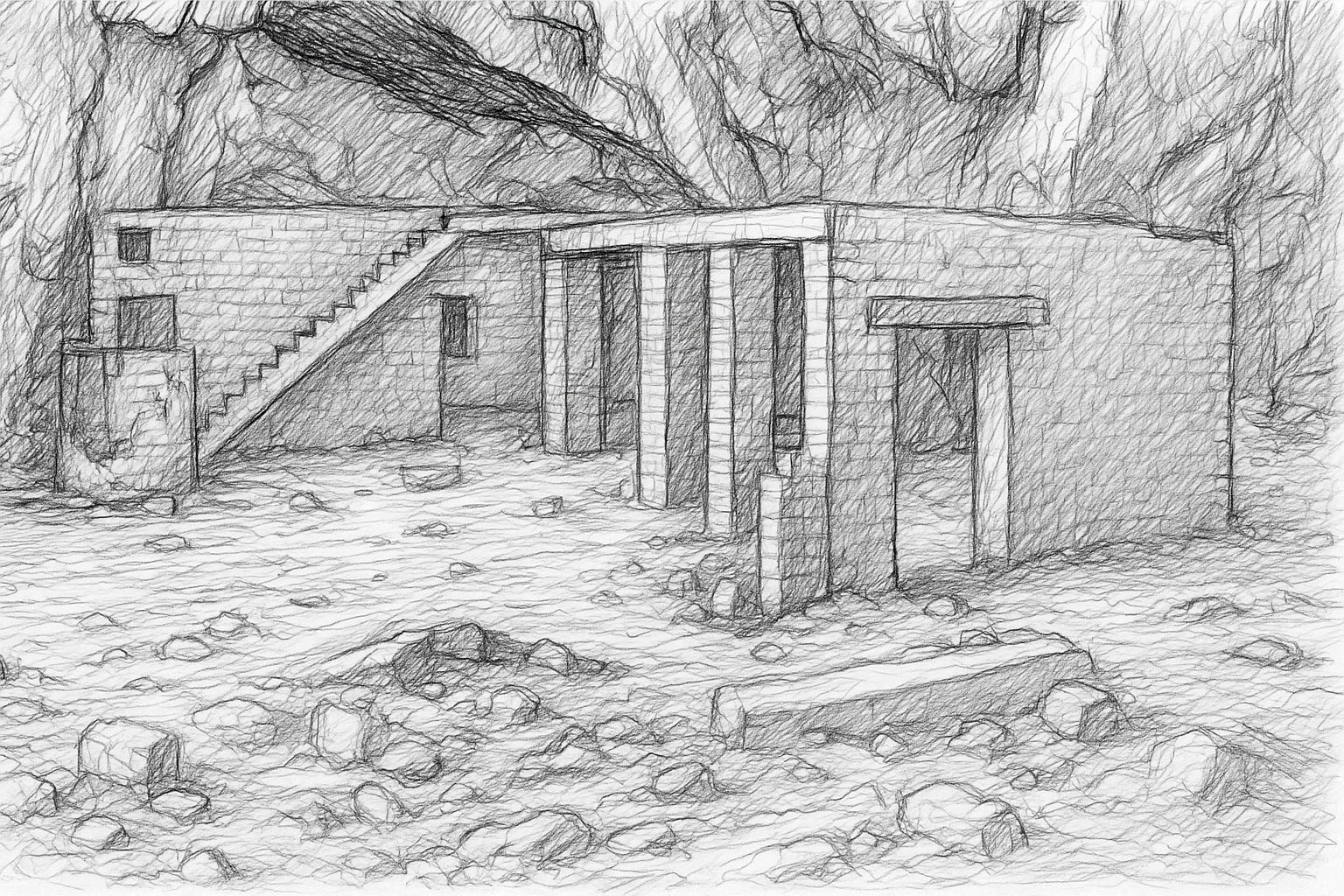

Stollenmundloch der Untertageverlagerung Barbe

Stollen Einblick

Die Gedenkstätte Vulkan in Haslach

Ende des 19. Jahrhunderts entdeckten Wissenschaftler der Universität Heidelberg am „Urenkopf“, wenige Kilometer von Haslach entfernt, eine für den Schotter der Eisenbahndämme besonders geeignete Gesteinsart, den Amphibolit. 1902 begann eine Firma mit dem Fantasienamen „Hartsteinwerke Vulkan“ mit dem Abbau dieses festen und zähen Gesteins. Von 1911 bis 1938 entstanden hier große Bergwerkstollen. Sie waren schließlich der Grund, in Haslach während der Zeit des Nationalsozialismus Lager einzurichten. Die seit 1944 zunehmenden Luftangriffe der Alliierten wirkten sich verheerend auf die Rüstungsindustrie in Deutschland aus. Aufgrund des verstärkten Bedarfs an Soldaten für die Front mangelte es gleichzeitig aber auch an Arbeitskräften für die auf Hochtouren laufende Rüstungsproduktion. Andererseits führte die unaufhörliche Deportation von Bewohnern aus den besetzten Gebieten zu völlig überfüllten Lagern. Diese Faktoren brachten die in der Rüstungsindustrie Verantwortlichen, das Rüstungsministerium und die SS auf den Gedanken, Zwangsarbeiter und „arbeitsfähige Häftlinge“ sowohl bei der Herstellung neuer Produktionsstätten als auch bei der Produktion selbst einzusetzen. Haslach erfüllte mit seiner Lage und mit den Stollen die Vorbedingungen und die Ziele des Reichsministers für Rüstung und Kriegsproduktion, Albert Speer: Dezentralisierung und Untertageverlagerung. Es wurde dabei bewusst in Kauf genommen, dass die unmenschlichen Unterbringungs- und Arbeitsbedingungen in der Praxis die „Vernichtung durch Arbeit“ der eingesetzten Zwangsarbeiter bedeuteten konnte. Bereits seit dem Jahr 1943 war in Untersuchungen des Reichsamtes für Bodenforschung der Zustand der Haslacher Stollen überprüft worden. Im April 1944 wurde dann ein Gutachten mit dem Ergebnis erstellt, dass die Firma Mannesmann Stahlblechbau Teile der Produktion nach Haslach verlagern sollte. Gleichzeitig war die Firma Perpetuum Ebner aus St. Georgen als Nutzer der Stollen vorgesehen. Schließlich entschied man sich aber am 12. Oktober 1944 für die Firma Daimler-Benz, nachdem deren Werke in Gaggenau kurz zuvor nahezu vollständig zerstört worden waren. Das Lager „Sportplatz“ Am 16. September 1944 wurde das erste Lager in einer Wehrmachtsbaracke eingerichtet, das Lager „Sportplatz“ als Außenlager des inzwischen evakuierten KZ Natzweiler-Struthof im Elsass, von wo aus 399 Häftlinge über Dachau und Allach nach Haslach transportiert wurden. Später kamen weitere 251 Gefangene des Lagers Flossenbürg hinzu. Sie mussten unter Anleitung der „Organisation Todt“ Straßen bauen, die Stollen erweitern, Entwässerungskanäle graben und den Stollenboden betonieren. Die Häftlinge dieses Lagers, überwiegend Angehörige der Résistance und „NN-Häftlinge“ (NN: „Nacht und Nebel“), kamen vor allem aus Frankreich und Russland. Täglich marschierten sie durch die Stadt zu den fünf Kilometer entfernt liegenden Stollen am „Vulkan“. Miserable medizinische Versorgung, unzureichende Ernährung und Kleidung sowie häufige Misshandlungen schwächten die Arbeitskraft der abgemagerten Häftlinge und führten täglich zu Todesfällen. Die Bedingungen verschlimmerten sich Ende 1944 durch ausbrechende Seuchen zusätzlich. Bis Mitte Februar 1945 wurden die Häftlinge in mehreren Transporten, abhängig vom Grad ihres körperlichen Verfalls, in das Lager Vaihingen und in die Lager Dautmergen-Schömberg überführt

Das Lager Vulkan

Das Lager „Vulkan“ Da die Arbeiten für die Produktionsstätten nur schleppend vorankamen, wurden Anfang Dezember 1944 zusätzlich mehr als 700 Häftlinge aus Rastatt in einer dreitägigen Zugfahrt nach Haslach transportiert und hier in einem Bergwerkstollen, dem Lager „Vulkan“ als Außenlager des Sicherungslagers Schirmeck (Elsass), völlig unzureichend untergebracht. Viele der Häftlinge sahen während der folgenden vier Monate kein Tageslicht. Katastrophale hygienische Verhältnisse, Nässe, Kälte, Hunger und Krankheiten, ständige Misshandlungen und Erschießungen machten dieses Lager zur „Hölle Vulkan“. Die Häftlinge dieses Lagers kamen ebenfalls vorwiegend aus Frankreich und Russland. Mindestens 285 von ihnen stammten aus dem Elsass. Sie waren verhaftet worden, weil sie sich geweigert hatten, in die deutsche Wehrmacht oder in die SS einzutreten. In diesem Zusammenhang wurden auch viele Männer und Jugendliche als Fluchthelfer oder Geiseln deportiert. Das Lager „Kinzigdamm“ Am 10. Dezember 1944 kamen weitere rund 300 Häftlinge mit dem Zug aus Niederbühl bei Rastatt nach Haslach. Sie wurden je zur Hälfte in den Baracken am Kinzigdamm und in einer leerstehenden Fabrikhalle im Erdgeschoss der Firma Bob am Gewerbekanal untergebracht. Diese Häftlinge im Lager „Kinzigdamm“, ein weiteres Außenlager des Sicherungslagers Schirmeck, waren ebenfalls wegen „Deutschfeindlichkeit“ verhaftet worden und kamen aus verschiedenen Gefängnissen, vor allem aus dem Elsass. Von den insgesamt 1700 Häftlingen aus 21 Ländern starben in den drei Haslacher Lagern nachweislich 223 Männer, die vor der Friedhofsmauer vergraben wurden. Weitere Tote sind am Berg selbst verscharrt worden. Hunderte starben noch vor Kriegsende in anderen Lagern oder überlebten das Kriegsende nur für kurze Zeit. Die Gedenkstätte Vulkan Der Geschichte der Lager folgte die Geschichte der Aufarbeitung. Außer einem Ehrengrab für 75 nicht identifizierbare Opfer erinnerte lange Zeit nichts mehr an diese Ereignisse. Die Stollen am Vulkan waren von der französischen Besatzungsarmee im Jahre 1948 gesprengt worden; auf dem Gelände wurde später eine Mülldeponie eingerichtet. In den ersten 25 Jahren nach Kriegsende waren es nur die Häftlinge selbst, die sich mit Unterstützung der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN) um das Gedenken an jene Schreckenszeit bemühten. Im Jahr 1970 wurde schließlich unter Mitwirkung der Stadt Haslach an der ehemaligen KZ-Baracke eine Gedenktafel angebracht. Einige Jahre später begann der Geschichtslehrer und Heimatforscher Manfred Hildenbrand, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Als „Einzelkämpfer“ erforschte er 25 Jahre lang die Geschichte der Haslacher Lager. Im Jahr 1997 stieß dann eine Gruppe von auswärtigen Höhlenforschern eher zufällig auf die Lagergeschichte am „Vulkan“. Im Zuge der sich daraus ergebenden Diskussion bildete sich aus den Reihen des Haslacher Stadtrates eine Initiativgruppe, die es sich zur Aufgabe machte, in Haslach einen Ort der Erinnerung an die Geschehnisse in den drei Lagern zu schaffen. Stadtrat, Bürgermeister und Stadtverwaltung unterstützten das Vorhaben, so dass diese neue Seite der Vergangenheitsbewältigung aufgeschlagen werden konnte. Innerhalb weniger Monate wurde die Gedenkstätte geplant und realisiert. Als Ort wurde der Berg gewählt, wo so viele Menschen leiden und sterben mussten. Die Gedenkstätte umfasst die Überreste eines Steinbrechwerkes und einer Seilbahnstation. In unmittelbarer Nachbarschaft befindet sich als einziger sichtbarer Rest des Höhlensystems der Eingang eines Entwässerungsstollens.

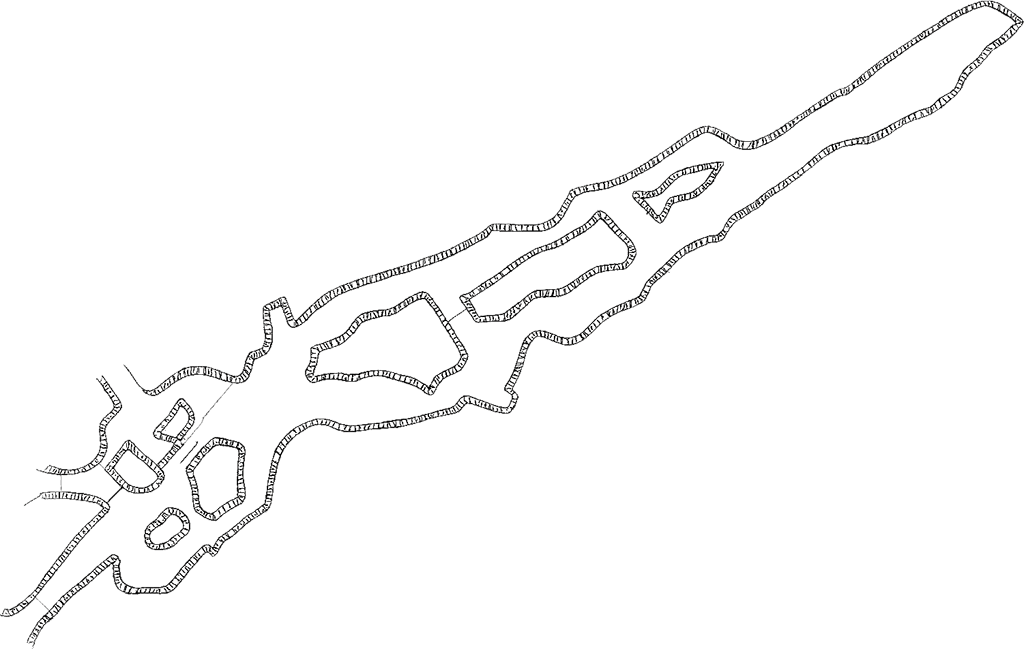

3D-Modell der ehemaligen Untertageverlagerung Barbe

vom Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart

Weitere Informationen zum Denkmal und Gedenken siehe: Gedenkstätte Vulkan

Gedenkstätte Vulkan